회암사지, 천보산, 칠봉산 - 연초록 숲바다 일렁대는데 인걸은 간 곳 없고 -

양주 회암사지(檜巖寺址)에 들어선 건 열 시반쯤이었다. 드넓은 사찰 터 당간지주 앞에서 아스라이 보이는 사리탑(舍利塔)은 회암사지가 얼마나 광대한 대찰(大刹)이었는가를 가늠케 한다. 어제 밤 KBS 드라마 <태종 이방원>의 마지막 32회 방송을 시청하다 떠오른 회암사지! 오늘 아침 내가 배낭을 짊어지게 된 소이다. 어젯밤, 이방원은 세종에게 3년여 동안 왕권세습을 다져주고 파란만장한 일생을 마감한다.

한발(旱魃)이 심했던 그 해 폭군이기도 했던 태종(이방원)은 운명 직전에 아들 세종 앞에서 기원한다.

“부디 저의 죄를 용서하시어 비를 내려 주시옵소서. 가뭄으로 고통받는 백성들을 거두어 주시옵소서. 백성들의 원망이 우리 주상을 향하지 않도록 해 주시옵소서. 부디 우리 주상의 앞날을 밝혀 주시옵소서.”라고.

왕위 3년차인 세종이 임종 직전의 상왕이 내민 손을 잡으며 애통해한다.

“어찌 이리 사셨습니까? 그 누구에게도 용서받지 못하시면서 무엇 때문에 그리 사셨습니까?”

아들 이겨먹는 애비 없단 말은 세종 앞의 태종이, 태종 앞의 태조(이성계)가 드라마 속에서 신물 나게 실증했다. 조선을 건국한 군주이자 천하무적 장군이었던 태조도 다섯째 아들 이방원의 권력욕과 강권 앞에 손들고 등 돌린 채 1402년 어느 날 회암사에 행차했다. 권력무상과 인생의 덧없음을 통감하며 조선 건국의 창업동지였던 무학대사(無學大師)가 주지로 있는 회암사를 찾았던 것이다.

무학대사는 2000여 명의 스님과 수십 명의 군관들을 회암사 보광전 앞에 도열시켜 극진히 환대 했다. 구름 떼처럼 모여든 백성들이 도열한 채 노쇠하고 초라한(?) 이성계를 지켜보는 광경은 인생의 의의를 자성케 했으리라. 사람의 일생은 한낮 일장춘몽인 것을! 광대한 회암사지 당간지주 앞에서 620년 전에 펼쳐졌을 그날의 포퍼먼스를, 폐허가 된 허허벌판의 266칸의 절간 주춧돌에서 유추해 봤다.

조선 초 왕궁사찰이었던 회암사는 인도 출신의 원나라 승려 지공선사(指空禪師)가 1326년 3월 개경의 감로사(甘露寺)에 도착하여 2년 여 동안 통도사(通度寺)등 전국의 여러 사찰을 순례하다가 천보산자락에서 발길을 멈춘다. 지형이 인도의 아란타사(阿蘭陀寺)와 비슷하여 가람을 열면 불법이 크게 흥할 것이라고 말하자 절간이 하나씩 들어서고 나옹(懶翁)이 크게 중창하였다고 이색(李穡)이 <천보산 회암사 수조기(天寶山檜巖寺修造記)>에 기록했다.

일주문 옆구리 산길에 올라 숲을 헤치다 약수터에서 목을 축이고 부도밭에 올라섰다. 회암사동산의 무학대사, 나옹선사, 지공선사부도탑과 석등이 초파일 오색연등을 걸쳐 한결 신령스럽다. 세 분의 선사들이 지켜본 이방원의 왕권 다지기는 조선의 장래를 위한 현명한 치세였을까? 이방원의 손엔 피 마를 날이 없었다. 그는 상왕으로 세종 앞에서 단언한다.

“내 손에 피를 묻힌 건 다 주상을 위한 일이요. 주상의 손에 피를 묻혀서는 안 되겠기에 모든 악행들을 내가 짊어지려 한 거요. 주상은 오직 백성들을 보살피는 일에만 전념하시어 태평성대를 열어가는 성군이 되시오. 주상이라면 능히 그리할 수 있을 거요.” 엄숙함 속에 인자스러움이 묻어나고 있었다.

세종이 울먹이며 결연히 아뢴다.

“죄 없는 백성들의 피로 얼룩진 토대 위에서 성군이 되라 하시는 겁니까? 억울하게 죽은 자들의 원한 속에 태평성대를 열어가라 하시는 것이옵니까? 네, 그리 하겠습니다. 기필코 성군이 되어 태평성대를 열겠습니다. 하나 그것은 아바마마의 뜻을 따르기 위함이 아니라 아바마마의 방법이 틀렸음을 증명하기 위해섭니다.”라고.

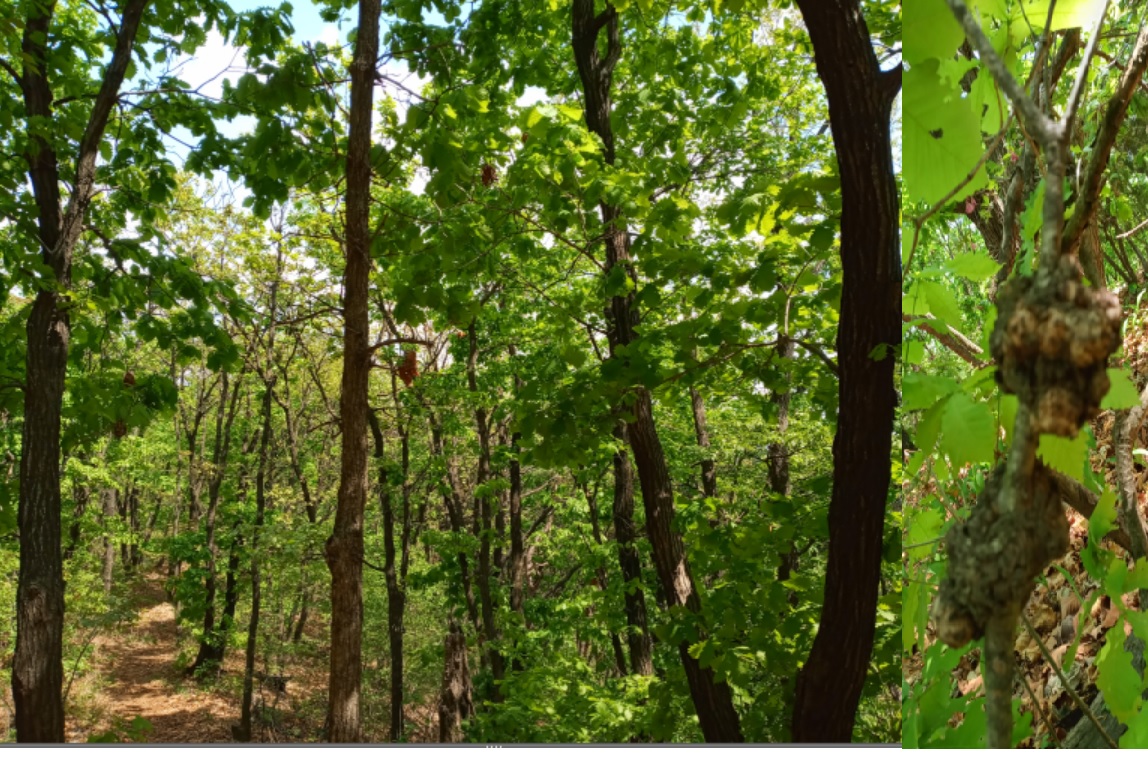

회암사를 일별하고 108 바위 쉼터에 서니 아담한 회암사 경내가 한눈에 들어온다. 싱그러운 5월의 신록에 보석처럼 박힌 오색연등이 어째 엄숙하고 신령스러운 사찰분위기를 일신시키지 않는다. 천보산을 오르는 바위길은 여간 된비알이다. 5월의 눈부신 태양이 연두 이파리를 투영해 실핏줄에 생기를 주사(注射)한다. 갈참나무 떡잎이 바르르 떤다. 계절의 여왕은 온 산하에 풍요의 체취를 흩뿌리나 싶다.

모가지 쑥 내민 전망바위에 올라서서 조망하는 회암사지와 양주시가지는 지공선사가 불국토(佛國土)라 한 소이를 상상할 만하다. 하여 천보산엔 옛날 군사들의 요새인 보루(堡壘)가 산능선에 대여섯 군대나 있다.

천보산 바위의 짝사랑에 붙잡힌 소나무들의 애타는 퍼포먼스는 덤으로 얻는 멋들어진 산수화다. 정상 마당바위가 해산하는 물범바위와 눈인사를 하고 칠봉산을 향한다. 장림고개로 내닫는 하산 숲길은 싱그럽고 상쾌하다.

연둣빛의 넓은 잎으로 성장한 떡갈나무군락지는 늘 푸른 5월의 상큼한 초록바다의 멋에 취하게 한다. 한 치의 틈새도 없는 연초록 이파리들이 바람결에 출렁대는 물결은 여지없는 연초록바다 속이다. 그 연초록 바닷속을 무작정 헤엄치듯 산책하는 행복은 칠봉산의 5월이 선사하는 유토피아다. 떡갈나무들의 연초록 숲바다를 질주하는 MTB족들의 경쾌함이 부럽다. 칠봉산은 산악자전거 동호인들의 메카다.

칠봉산은 왕들의 수렵장이었다. 왕궁에서 멀지 않은 그다지 높지 않은 산들이 준령을 이뤄 사냥터로 안성맞춤이었다. 더구나 천보산 아래에 왕궁사찰인 회암사가 있으니 호연지기를 즐기고 휴식을 취할 수 있는 별궁이었던 셈이다. 하여 칠봉산정엔 사냥터로써의 일곱 개의 별명이 존재한다. 승마 사냥터의 요람이었던지라 MTB 산악자전거의 메카가 될 만한 산세와 지형이란 걸 실감케 된다. 아니 산악 트레킹의 유토피아이기도 하다.

세자였던 방석, 태조의 스승 정몽주와 절친 정도전을 비롯하여 수많은 병사와 신하들과 백성들의 목숨을 빼앗고, 장인이자 영의정인 심온(沈溫)마저 죽인 이방원은 세종한테 역설한다.

“군왕은 때론 필요하면 악행도 단행하는 거요. 한 명의 외척을 참살하여 만백성이 평안할 수 있다면 그리하는 게 군왕이요.”라고 단언하는 부왕 태종께 세종은 의연하게 아뢴다.

“ 그건 군왕의 자격이 없는 겁니다. 한 사람의 억울한 죽음도 없이 만백성을 구할 줄 알아야 참다운 군왕의 자격이 있다 할 것이옵니다. 하나를 죽여서 열을 구할 수 있는 사람은 소인배에 불과할 뿐이옵니다. 제가 국왕의 자리에 있는 한 죄 없는 사람이 죽는 일은 절대로 없을 것이옵니다.” 세종은 상왕의 눈길을 외면한다.

바람 한마장이 떡갈나무 숲을 요둉친다. 나붓대는 잎들의 소리가 말초신경까지 닿았다. 아! 시원하다. 연초록 숲을 울리는 봄바람의 애무는 나를 숲에 살 것을 요청하나 싶었다. 그리 살 수만 있으면 하산을 그만두고 싶다. 허나 나는 그런 담대한 심장의 사내가 아님을 잘 안다. 아니 그리 못하는 졸부의 어눌함을 사랑하나 싶다. 숲을 사랑만 했지 동거하는 자연인은 못될 나란 걸 확신한다. 그래 산행으로 행복할 뿐이다. 2022. 05. 02

'걸어가는 길 - 산행기' 카테고리의 다른 글

| 54년 만에 빗장 연 백악정과 만세동방 - 백악산 (0) | 2022.05.14 |

|---|---|

| 왕들의 사냥터 검단산(儉丹山) (2) | 2022.05.10 |

| 가깝고도 먼 철마산(鐵馬山) (0) | 2022.03.29 |

| 삼악산의 춘설 (0) | 2022.03.20 |

| 불곡산 - 바위만물상 (0) | 2022.03.17 |