4월의 눈비에 묻힌 용문산(용문사)

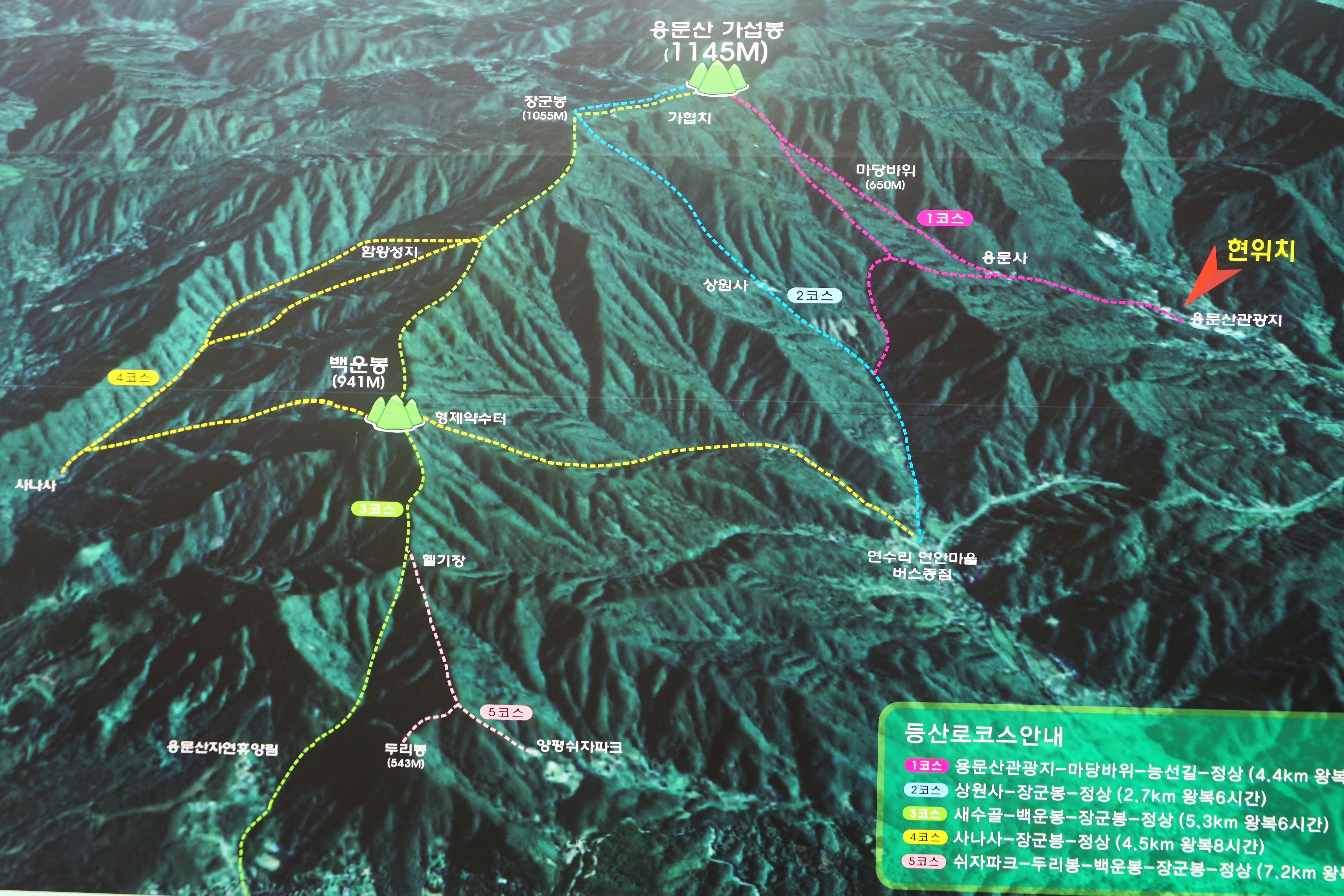

전국적으론 비가 내리고 중북부와 강원 동부지역엔 눈이 쌓이겠다는 기상청예보에 설산을 밟아보고 싶단 생각이 스멀스멀 지폈다. 가랑비시늉을 내는 꾸무럭한 날씨에 용문산을 향했다. 높이1,157m의 산정엔 20~30cm의 적설량이 예측된다는 귀띔에 9시를 넘겨 굼뜬 산행에 나섰다.

차창에 히뜩히뜩 모습 내미는 용문산정은 원경일망정 설산이라 가슴 쿵쾅거리게 했는데, 용문역사(龍門驛舍)를 나서자 추적대는 빗발에 심난해졌다. 5일장날인가 보다. 궂은 날신데도 거린 시끌벅적이라. 버스를 타고 용문사입구에 닿았다. 날씨는 다시 가랑비시늉을 내고 있다. 용문골짝물소리가 낭창하다.

용문사에서 일주문까지 흐르는 도랑물소리까지 합주하니 일상은 벌써 잊혀졌다. 게다가 가랑비 탓인지 인적도 뜸해 내 발자국소리마저 화음이 된다. 천년을 거뜬히 넘긴 거대한 은행나무가 막 봉오리 터뜨리려는 자목련을 시종처럼 앞세우고 나를 반겨준다.

용문사를 에두르고 은행나무를 눈과 맘에 담아 용문골짝을 내달렸다. 무거운 초롱꽃에 물방울까지 얹은 현호색이 쫙 깔렸는데 고개 부러질까 안쓰럽다. 양지꽃일까 개별꽃일까 노란 뺨을 들고 웃는다. 바위를 뛰어넘는 물살은 애기폭포가 되고 곤두박질치는 물 폭탄을 안는 소(沼)는 괴성을 질러댄다.

간밤에 비가 내렸을까, 눈 녹은 물일까? 다람쥐가 물살처럼 돌멩이를 징검다리 삼아 뛴다. 노랑괴불주머니가 현호색을 밀어내고 점점 세를 불리고 있다. 선바위 삼형제 중 막내가 산사태로 무너져 골짝을 덮쳤다. 놈들의 상처는 세월이 치유할 것이다. 마당바위에 이르렀다.

오후1시가 되가는데 가랑비는 궁뎅이 붙일 돌멩이 하나 남기지 않고 물 범벅을 시켜 선채로 끼니를 때웠다. 골짝바위너덜 길에 군데군데 쌓인 눈이 많아지면서 신경 날 서게 한다. 용문정상부근은 안무를 뒤집어썼다. 쌓인 눈이 밑에선 녹고 있어 질퍽대는 된비알너덜 길을 오르기가 여간 숨차다.

팔부능선쯤 오르자 눈밭에 나무들만 어지럽게 서있다. 내가 오르는 길에 세 분의 발자국이 있었음을 감사한다. 그 눈 위의 발자국이 아니라면 나는 등산을 포기해야 옳다. 기억도 가물가물한 옛날에 한 번 등정했던 기억이 있을 뿐이라. 세 분은 아마 나보다 더 중정머리 없는(?) 분들일지 모른다.

바위산인 용문산은 지세가 험악해서였을까 6.25때 중공군은 겁 없이 쳐들어 왔다가 쫄딱 패망한 격전지였으며 아군의 위대한 전승지였다. 1951.5.19.~27일까지 9일간의 육박전은 중공군3개사단 2만 여명이 국군6사단에 섬멸 당한 전쟁의 변곡점이 됐었다.

국군은 중공군패잔병을 뒤쫓아 북한강파로호에 수장시키는 6.25전쟁사상 최대의 전과를 올렸다. 이전까지 똥배짱부리던 중공이 휴전협상에 슬그머니 나섰을 만큼 혼쭐 났던거다. 1955년, 이승만대통령이 오랑캐를 격파하였다는 뜻으로 화천호를 ‘파로호’로 부르고 ‘破虜湖’글자를 써서 바위에 새기니 역사적인 지명이 된거다.

이후 용문산전투는 미`육사전투교범에 사주방어전술의 교범으로 쓰였다. 장군봉에 오르자 안개가 앞을 가린다. 안무속에 달려드는 나목들이 오합지졸 중공군처럼 어지럽다. 눈길은 발목까지 삼키려든다. 급살 맞은 된비알너덜에 질퍽대는 눈길은 하산길이 엄청 위험하단 생각이 지폈다.

등산객도 없고 시간도 3시를 향하고 있었다. 안개는 산 그림자까지 삼켰다 뱉었다를 반복한다. 군부대시설도 숨바꼭질을 한다. 아직도 용문산은 군`시설로 접근금지구역이다. 어디가 어딘지 조망도 시원찮은 정상에 발 내딛자마자 하산했다. 하산길이 몹시 맘에 걸리는 거였다.

내가 온 발자국만 디뎠지만 미끄러워 등적삼이 홍건 해졌다. 만용부린 게 아니가 싶어 후회도 해봤다. 글곤 참 어리석다는 자괴심에서 머릴 흔들어본다. 데크`계단과 밧줄이 걸린 바윗길은 그나마 수월했다. 기온이 영상이어서 흠씬 젖은 장갑은 쓸 만한데 스페치 없는 등산화는 앙꼬 없는 찐빵보다 더 못한 거였다. 내발로 등산화세탁을 하는 꼴이라.

암튼 미끄러지는 거야 수단이 없지만 굴러 떨어지면 낭패다. 하긴 살만큼 살았으니 자빠져 병신 될 바엔 낙사하는 게 행운사라고 자위하며 기어내려 왔다. 그렇게 마당바위에 이르러 허기를 달래느라 간식거리를 씹어 삼켰다. 홀로산행을 안해야 한다고 늘 외면서도 그 맛을 사랑한다.

욕심이 많은 탓이다. 아내 말따나 언제 철 들런지? 아까 에둘렀던 용문사를 찾아들었다. 대략1,100살쯤 먹고 울`나라에서 젤 키 큰(42m) 은행나무는 용문사의 아이콘이다. 경순왕(927∼935)이 왕건에게 신라를 통째로 헌납하자 왕건은 경순왕의 아들`마의태자(麻衣太子)를 초청한다.

허나 망국의 설움을 안은 마의태자는 아내를 결딴내고 동생을 동반한 채 경주를 떠나 영주부석사에 잠시 들렀다가 문경새재를 넘어 월악산`월악사에 머물렀다. 다시 태자의 발길은 여주신륵사에 들러 행장을 꾸릴 때 은행나무가지를 꺾어 지팡이 삼아 용문산으로 왔었던 거다.

그 은행나무지팡이를 용문사입구에 꽂아놓고 다시 길 떠났다. 태자는 홍천과 인제에 잠깐 머물다 개골산(皆骨山·금강산의 겨울이름)에 들어가 일생을 마친다. 천년왕국을 꿈 꾼 태자의 비원이 서렸을까? 용문사에 꽂은 지팡이은행나무가 뿌릴 내려 오늘에 이르니 천연기념물30호로 지정 됐다. 양평지자체에선 벼락막이 피뢰침을 옆에 세워 은행나무보호에 나섰다.

천여 년을 살아온 은행나무한테 70여m높이의 피뢰침은 어째 궁합이 안 맞은 것 같이 어설프다. 삼베옷을 입고 초근목피(草根木皮)로 연명한 마의태자가 이 정황을 보고 뭐라 할까? 세종임금은 이 은행나무에게 당상직첩(堂上職牒;正三品보다 높다)이란 벼슬을 하사한 명품목인데 쇠토막을 차고 있으라니~? 옆의 자목련이 비시시 웃는다.

눈얼음 녹은 물살이 줄 차게 달려와 용문사의 밤으로의 여정을 다독인다. 골짝을 메우는 한결같은 파열음은 6.25때 전사한 원혼들의 넋을 위무하는 진혼곡일가까도 싶었다. 오후7시가 되어 기차에 올랐다. 피곤이 눈까풀을 내리고 어디랄 것 없이 오금이 절여온다. 천정을 향해 입 반쯤 벌리고 아까 고투했던 눈밭을 거닐었을 테다. 누가 내 모습을 훔쳐보며 넋빠진 놈이라 했지 싶었다.

2019. 04. 10

'걸어가는 길 - 산행기' 카테고리의 다른 글

| 물소리 길- 문화유적 길 (0) | 2019.06.04 |

|---|---|

| 페르세포네와 안산초록숲길을 걷다 (2) | 2019.04.24 |

| '금개구리를 찾아라' - 영축산 암자기행 (1) | 2019.03.27 |

| ‘너만의 꾀꼬리를 찾아라’ - 영축산 통도사 (1) | 2019.03.22 |

| 마니산 참성단에서 새해의 기(氣)를~! (0) | 2019.01.02 |