인왕산 굿당골

인왕산 굿당골

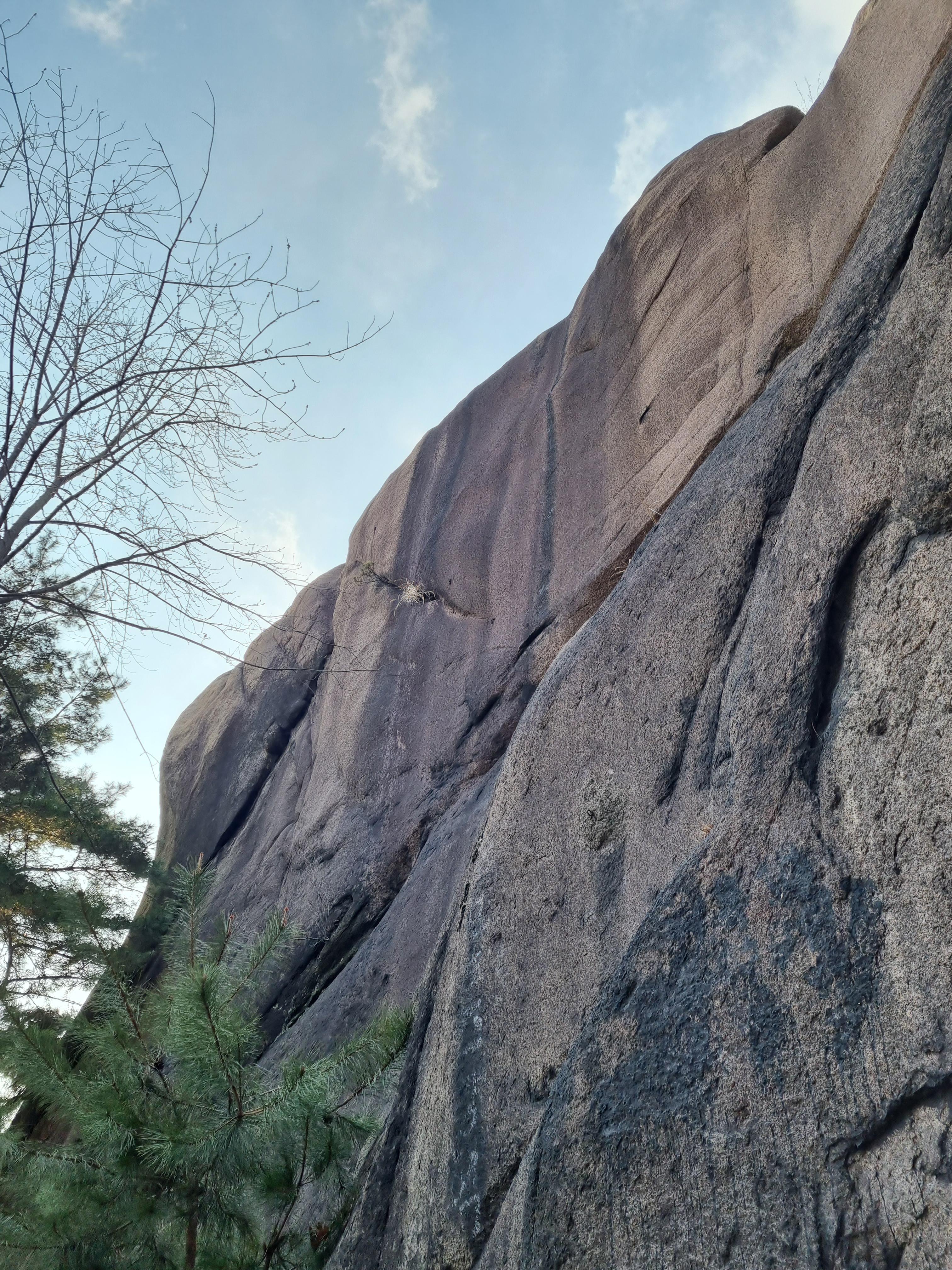

나는 인왕산 무당골(굿당골)을 사랑한다. 토속신앙을 미쁘고 애정이 있어서가 아니라 무당골짝의 아기자기한 바위형상과 소나무들의 역동적인 생존에 반해서다. 신주 앞에서 굿판을 벌린 채 간절한 기도를 올리는 신도들의 치성은 가히 형언할 수가 없이 진지하다. 순수한 기원은 삶의 의지로 체화돼 생존의 질긴 끄나풀이 될 것이다. 바로 옆 바위에 뿌리를 내리고 모진 삶을 이겨내느라 훼훼 굽어버린 소나무들의 강인한 생명력과 이심전심 하나 싶기도 하고.

그런 생존에의 기운을 굿당골의 가파른 바위 길에서 체득한다. 맑고 신선한 기운을 맘껏 호흡할 수가 있는 치유의 전당이 인왕산 무당골이라 나 같은 어중이떠중이들의 발길도 많지 싶다.

인왕(仁王)은 붓다의 명호로 쓰이기도 하고, 불법의 수호신을 가리키기도 하는 불교 용어다. 하여 조선조 세종대왕은 불법을 지키는 금강신의 이름을 따 경복궁을 감싼 백악산 우측의 산을 인왕산이라는 명명했다.

갓 개국창업한 조선조에 부처님의 가호가 무궁하기를 기원하는 마음이었다. 하지만 억불숭유 건국이념이 공고화 되면서 사대부유생들은 인왕산(仁王山)란 이름이 탐탁치 않아 인왕의 ‘王’자를 ‘旺’으로 고쳐 쓰기로 하여 인왕산(仁旺山)이 됐다. 태조 이성계는 개국 초에 무학대사와 삼봉을 동반하여 인왕산 선바위에서 나라의 무궁한 발전을 기도한다.

선바위는 민간신앙의 기도처로 인구에 회자되어 전국에서 많은 신자들이 모여들어 부산한지라, 태조는 남산 우듬지에 남산 신인 목멱대왕(木覓大王)을 모시기 위해 국사당을 세워 기우제(祈雨祭)와 기청제(祈晴祭) 등의 국가의 공식행사를 지냈다. 또한 민중전(閔中殿)이 궁중 나인들을 시켜 국사당에 치성을 드리게 하였으며 별궁(別宮)의 나인들도 치성들이 발길이 잦아 조선조 민간신앙 기도처로 남산의 국사당은 자리매김 했다.

근디 조선을 침탈한 일본은 한일합방으로 우리강산에 온갖 해악 질을 했는데 남산에 조선신궁(朝鮮神宮)을 세워 그보다 더 높은 곳의 국사당이 못마땅하여 폐쇄하려다 인왕산 선바위 골짝으로 옮겼다(1925년). 하여 인왕산으로 옮긴 국사당은 입소문 나서 전국 무속인들이 찾아와 굿판을 벌이는 소문난 기도터가 됐는데, 영·정조 때의 원래의 국사당을 그대로 복원했다.

굿판을 굿당이라고도 하는데 국사당은 다른 당집에 비해 건물이 견고하고 많은 무신도를 수장하고 있어 인왕산 굿당골의 아이콘이 됐다. 굿은 무당이 점을 쳐본 후 사안이 중대하여 신령의 도움이 필요하다고 생각될 때만 굿을 한단다. 영험이 있다는 무당의 굿다운 굿은 비용이 꽤 들어 혀를 찬다. 국사당의 굿판은 일반백성들한테는 선망의 기도처였을 만큼 복체가 비쌌을 테다.

최소한 세 명의 무당이 굿판을 벌리면 인건비와 악사들의 수고비와 음식비용 외에 많은 돈이 든단다. 제단 뒤에 신령그림이 있고 그 음식 차려놓은 상의 대상 신령이 바뀔 때마다 굿을 하게 된다. 한나절은 족히 소요되는 굿판이다. 국사당이 아닌 허름한 무당집에서의 굿판도 기도소리와 악기(북 내지 꽹과리)소리 끝마무리가 언제일지 모르게 이어진다. 멀찌감치에서 엿보던 나는 무당과 당사자의 혼신이 깃든 기도와 지극정성을 왠만큼 체감할 수가 있었다.

바위형상이 장삼을 걸친 채 좌선(坐禪)에 든 스님 같아 선바위[禪巖]라 부르는 기도처는 이성계와 무학대사와 정도전이 개국기도를 모신 자리라서 인왕산 무당골의 대표적인 샤머니즘의 영지가 됐다. 게다가 남산의 국사당이 일제의 횡포로 이곳으로 옮긴 후 무당집들이 우후죽순처럼 들어서 토속신앙의 메카처럼 된 곳이 인왕산 무당골이다. 어찌 생각하면 신령스런 골짝이다.

그 외에도 무당골 골짝엔 범바위, 해골바위, 모자바위, 부처바위 등의 명소가 산재한 좁고 가파른 바위 골짝에 생수가 마르지 않아 기도처로 선용되기 딱 좋고, 자생하는 소나무군락은 자연생태계의 아름다움을 배가시켜 무속인들에겐 파라다이스일 것이다. 굿판 구경이 아니어도 이곳 무당 골의 멋진 풍경과 아기자기한 바윗길과 괴이한 바위얼굴들을 소요하는 것만으로 속세를 잠시 동안 잊는 치유의 행선이 된다.

다만 세월의 때를 켜켜이 안고 쇄락해가는 무당집들의 개보수가 금지돼 더욱 황량해지고 음흉해지는 무당골이 되어가고 있어 씁쓸하다. 그래도 겨울의 무당골은 민낯을 들어내 초목 무성한 여름철처럼 음산하진 않아 마음 조이진 않는다. 괴이한 바위상들 사이로 난 미로는 거미줄처럼 이어지고, 몸부림치는 소나무의 절규(?)는 어지러울 만큼 산만하지만 그들의 처연한 생명력은 자못 공감대를 느끼게 한다.

폐허화돼가는 무당집들을 잇는 음침한 미로 걷기가 을씨년하여 움찔해지다가도 소나무군락지에 들어서 심호흡으로 보상받는다. 청정 피톤치드로 환장을 하면서 춤사위에 신판 난 놈들에게 마음을 빼앗긴다. 소나무는 동료들한테 누 끼치지 않고 한 줄기의 햇빛을 찾아 살아남으려는 의지가 넘 경탄스럽다. 소나무의 삶의 지혜를 엿보는 재미도 인왕산 굿당골의 선물이다. 어찌 무당골짝을 사랑하지 않을 수 있으랴! 2023. 02. 07